qнажмите здесь, чтобы открыть PDF-версию

Введение

Стратегии ухода за телятами, кормления и содержания периодически переоцениваются и уточняются в свете новых исследований, чтобы содействовать полному раскрытию генетического потенциала телят. Одна стратегия — идея отделения новорожденных телят друг от друга в индивидуальных домиках — периодически переоценивается, в последнее время чаще, поскольку автоматизированные поилки для телят в США стали более доступными. По данным министерства сельского хозяйства США, в 2006 году в 74,9% молочных хозяйств в стране телята содержались до отъема раздельно.

18 мая 2010 г. Ассоциация производителей молочных телят и телок (Dairy Calf and Heifer Association, DCHA) опубликовала «Совет недели» (Tip of the Week), в котором высказала предположение, что индивидуальное содержание телят до отъема «может быть не столь важным, как это считалось ранее». В предыдущих заметках о телятах (№56, №64 и №82) высказано мнение, что индивидуальное содержание телят до отъема предпочтительнее, чем групповое. Поэтому мне стало интересно, какие аргументы приведены в этом совете. В данной заметке о телятах я разберу эти аргументы.

Я продолжаю придерживаться мнения, что индивидуальное содержание телят до отъема является важным инструментом ухода; оно позволяет свести к минимуму риск заболеваемости и смертности. Преждевременное переселение телят из индивидуальных домиков в групповые загоны увеличивает риск потерь в результате заболеваний и смерти телят.

Предыдущие публикации

В ряде исследований сравнивается поведение, здоровье и продуктивность телят, которых до отъема выращивали в разных условиях. Эти работы могут пролить свет на поведение и физиологию телят и дать нам возможность лучше ухаживать за ними с точки зрения их показателей в будущем и концепции благополучия животных.

Исследователи сравнивали телят при групповом и индивидуальном размещении (в домиках или индивидуальных загонах) и даже при полной изоляции друг от друга. В своей работе Arave et al. (1985) сообщают, что телята, размещенные до отъема индивидуально или полностью изолированные (без зрительного контакта с другими телятами), затем дали значительно больше (P < 0,05) молока, чем телята, обитавшие в домиках или в загонах по 6 голов. Телята в полной изоляции дали на 922 килограмма больше молока, чем телята при групповом содержании. Измерение показателей поведения (вокализация, дефекация и мочеиспускание во время проведения эксперимента) были больше у телят при групповом содержании; авторы предположили, что эти показатели поведения могут указывать на увеличение стресса при групповом содержании во время эксперимента. Они также предложили гипотезу, согласно которой телята в изоляции быстрее привязываются к человеку и более послушны после отела. Однако в дальнейшем исследовании (Arave et al., 1992) не выявлено ни увеличения выработки молока, ни изменений в поведении телят. И наконец, Creel и Albright (1985) сообщают, что телята в изоляции находились в состоянии большего стресса; на это указывало то, что телята больше времени проводили стоя, а также повышенный уровень кортизола в сыворотке после стресса в возрасте года.

Другие авторы (Olsson et al, 1993, Waltner-Toews et al., 1986) пришли к выводу: индивидуальное содержание снизило смертность по сравнению с групповым содержанием. С другой стороны, Wells et al. (1996) пришли к выводу, что содержание телят не влияло на их смертность в возрасте от 0 до 21 дня. Наиболее важными факторами при прогнозировании смертности от 0 до 21 дня были метод кормления молозивом, время кормления и объем выпоенного молозива, время отъема, легкость отела и рождение двойни. James et al. (1984) также пришли к выводу, что содержание телят (групповое или индивидуальное) не влияло на смертность телят в стадах, предназначенных для улучшения молочного стада, в штате Виргиния.

Исследование в Калифорнии

В «Совете недели» DCHA процитирована работа Reed et al. (1999) и высказано предположение, что это исследование указывает на уменьшение потерь от смертности и снижение себестоимости производства, если телят без кормления молозивом выращивали в группах по сравнению с выращиванием в индивидуальных загонах. Данный вывод поднимает несколько проблем: разумеется, авторы действительно сделали вывод, что разница в смертности между двумя группами была статистически незначима (P = 0,14). Смертность в этом исследовании составила 44 и 20% в загонах и при групповом содержании соответственно. Такие высокие значения говорят о серьезных проблемах в самом стаде, где проводилось исследование. Другой важный момент — понимание понятия «загон». В данном исследовании под загоном понимается приподнятый металлический загон (8 × 6 футов, или 2,44 × 1,83 метра), тогда как при групповом содержании телята находились на пастбище при плотности 20 голов/акр. Нужно отметить, что в загонах телята контактировали с телятами из других загонов, тем самым терялся смысл помещения их в загоны (а именно ради разделения). И наконец, у телят в двух группах различалось питание (телят в загонах кормили измельченным сеном люцерны, а при групповом содержании телята питались на орошаемом пастбище). Молоко и зерно телятам в загонах давали отдельно, а при групповом содержании — всем вместе. При групповом содержании телятам давали питаться травой вволю, тогда как у телят в загонах количество сена было ограничено 7 фунтами (3,18 килограмма) в день. Обе группы телят получали до 5 фунтов (2,27 килограмма) зерна на теленка в день.

Испанское исследование отъема телят

В «Совете недели» DCHA приводится цитата из работы Bach et al. (2010) в качестве примера исследования отъема. В эксперименте показано, что у телят, которых переводили из домиков в групповые загоны в возрасте 49 дней, было вдвое меньше случаев респираторных заболеваний, чем у телят, которых держали в загонах до возраста 56 дней. В «Совете» имеется в виду, что эти данные говорят в пользу раннего перевода телят из индивидуальных домиков в группы. Но при более близком знакомстве с этим исследованием становится ясно, что результаты нужно понимать в определенном контексте.

В этом опыте 320 телят до возраста 56 дней содержали в закрытых индивидуальных домиках с соломенной подстилкой. Затем половину телят перевели из индивидуальных домиков в групповые, тогда как вторую половину оставили в своих домиках до возраста 62 дней, а затем тоже перевели в групповые домики. За телятами наблюдали до возраста 104 дней.

Авторы (Bach et al., 2010) сообщают, что у 41,4 и 61,2% телят, переведенных в группы в возрасте 56 и 62 дней соответственно, после отъема наблюдались респираторные заболевания. Далее они указывают на то, что вероятность заболеть была в 2,13 раза выше у телят, оставленных в домиках до возраста 62 дней.

Тогда почему, если оставить телят в домиках еще на 6 дней, это приводит к увеличению случаев респираторных заболеваний? Возможно, ответ находится в определении понятия «домик». В исследовании Bach et al. (2010) индивидуальные домики имели размеры 1,1 × 1,6 метра (3,6 × 5,2 фута). Это дает площадь 1,76 м2, или 18,7 фута2. Чтобы понимать контекст, типичный домик для телят в США имеет размеры 3,5 × 6,8 фута (1,1 × 2,1 метра), что обеспечивает площадь 2,3 м2, или 23,8 фута2. По любым меркам, домики в этом исследовании были маленькими. Возможно, во время этого исследования телята в маленьких домиках испытывали сильный стресс, что могло снизить иммунитет и сделать их более восприимчивыми к респираторным заболеваниям после перевода на групповое содержание. Высокий общий показатель респираторных заболеваний (в этом исследовании они отмечены у 51% телят) подтверждает это предположение. Авторы утверждают, что «…возможно, размеры домиков ухудшали качество среды обитания, поскольку со временем масса тела животных увеличивалась. Поэтому результаты данного исследования применимы только к аналогичным условиям выращивания телят; к другим их можно применять с осторожностью» (Bach et al., 2010).

Tapkı et al. (2006) сравнили показатели здоровья и поведения телят при содержании в домиках 1 × 1,5 метра, 1,5 × 1,5 метра и 2 × 2 метра. Они сообщают, что не отмечено статистически значимого влияния пространства для проживания теленка на потребление кормов и рост, но при увеличении площади телята больше двигались (ходили, играли) и меньше стояли (P < 0,05). Авторы пришли к выводу, что при увеличении доступного теленку пространства стресс уменьшался. Таким образом, ограниченное пространство в работе Bach могло повлиять на показатели телят во время последних недель исследования.

Автоматизированные молочные поилки

Автоматизированные молочные поилки применяются при групповом содержании телят. В «Совете недели» DCHA утверждается, что «…когда ферма перешла от содержания очень маленьких телят в индивидуальных домиках к групповому содержанию, уровень смертности не увеличился». Однако в этом «Совете» не приведено никаких подтверждающих данных, поэтому я попытался найти публикации исследований, которые подтвердили или опровергли бы это утверждение.

В ранних исследованиях автоматических поилок (Maatje et al., 1993) предполагалось, что при групповом содержании телят на убой заболеваемость была выше по сравнению с содержанием телят в индивидуальных клетках. Hepola (2003) в своем обзоре исследований, посвященных групповому содержанию телят, делает вывод: «Групповое выращивание телят требует большого мастерства. Различные методы кормления требуют разных навыков, и не все методы применимы на всех фермах. Независимо от метода кормления молоком, риск заражения в группах выше, а это может привести к проблемам со здоровьем в больших группах».

В более поздних исследованиях сообщается, что более интенсивный уход за телятами при групповом содержании дает лучшие результаты. Действительно, Svensson et al. (2006) сообщают, что в малых группах у телят, которых кормили молоком вручную, риск заболевания был ниже по сравнению с телятами, которых кормили индивидуально или содержали в больших загонах (на 6–30 голов) и кормили из автоматизированных молочных поилок. Однако фермеры, использовавшие автоматизированные молочные поилки, содержали своих телят по отдельности до возраста 1–2 недель!

Наше собственное исследование с автоматизированными поилками позволяет сделать выводы, что они могут улучшить рост и эффективность прироста (Quigley и Bearden, 1996). Использование автоматизированных поилок открывает широкие возможности в улучшении ухода за телятами. Интересно, что в этих поилках можно легко менять объемы жидкостей, содержание сухого вещества и состав; они значительно улучшают уход за телятами. Тем не менее, к моменту перевода на групповое содержание телята должны быть здоровы. Необходимо провести осмотр и удалить больных телят. Мой собственный опыт показывает, что во многих странах, например, в США, Дании, Японии и Германии обычно телят не переводят на групповое содержание с автоматизированными поилками сразу после рождения — это делается в возрасте 1–3 недель.

Пример с бычками

В «Совете» DCHA в качестве аргумента в пользу группового содержания в целях снижения смертности предлагается пример с пастбищным содержанием стад бычков. Во многих исследованиях сообщается, что при хорошем пастбищном содержании смертность телят ниже. Почему? Скорее всего, потому что число животных на единицу площади (в акрах или гектарах) на большинстве пастбищ гораздо ниже, чем при стойловом содержании. Далее, существует множество других сопутствующих факторов: легкость отела коров мясных пород по сравнению с молочными, питание, свободный доступ к молозиву в течение первых 24 часов жизни и т. д. Трудно экстраполировать потери от смертности/заболеваемости телят молочных пород в домиках на питании коммерческим ЗЦМ на телят мясных пород на пастбище со свободным доступом к вымени матери (и других коров).

Следует заметить, что даже пастбищные системы питания бычков могут страдать от большого количества патогенов. Исследователи в Университете Небраска (Smith et al.) сообщают, что применение методов разделения/изоляции на участке Sandhills Pasture System статистически значимо (P < 0,01) снизило смертность новорожденных телят, выращиваемых на пастбище в специальных стадах мясных пород.

А в Новой Зеландии лучше?

В «Совете недели» DCHA заявляет, что телята в Новой Зеландии (при уровне смертности 5%), как правило, находятся на групповом содержании, тогда как большая часть телят в США (смертность до отъема 7,8%, под данным министерства сельского хозяйства США) размещаются в индивидуальных загонах или домиках. Не могу подтвердить уровень смертности телят в НЗ, но если предположить, что он составляет 5% (и допустим, эти 5% статистически отличаются от 7,8%, что может и не соответствовать действительности), тогда возникает вопрос: существуют ли какие-либо ДРУГИЕ факторы, помимо содержания (в загонах или группами), которые могут влиять на разницу в смертности? Есть ли различия в качестве молозива, методах кормления молозивом, климате, уходе за коровой, возрасте отъема (при снижении возраста отъема также снижается число дней, когда теленок может умереть), рационе до отъема (количестве и типе выпаиваемого молока), качестве и количестве стартера, схемах вакцинации и т. д.? Даже если уровень смертности до отъема в Новой Зеландии и США различается, скорее всего, существует огромное число различий в методах выращивания телят. Поэтому разницу в смертности нельзя приписать только различиям в содержании телят.

Индивидуальное содержание: догма или логичное решение?

Если можно успешно выращивать в группах, то какой смысл их разделять? При каких условиях предпочтительнее раздельное содержание? А может быть, идея разделения телят — устаревшая догма, которую стоит запретить?

Я готов привести аргументы в пользу того, что разделение остается важным для здоровья маленьких телят, особенно в первые недели жизни. Если мы обратимся к биологии животных и их иммунитету, есть своя логика в том, чтобы разделять телят до отъема.

В целом, на момент рождения иммунная система теленка подавлена. У новорожденного не только нет IgG в кровотоке, но и уровень клеточных и неспецифических иммунных компонентов (т. е. дополнение до нормы) низок при рождении или снижается вскоре после него. Если телята не получают достаточное количество носителей пассивного иммунитета, они подвергаются большому риску заболеваний и смерти.

К сожалению, многие наши телята все еще страдают от недостаточности передачи пассивного иммунитета (НППИ). Несмотря на последние публикации министерства сельского хозяйства США, где предполагается, что уровень НППИ в США значительно снизился (более подробную информацию по этому исследованию можно найти в заметке о телятах №143), все еще велика доля маленьких телят, которые не получают достаточно носителей пассивного иммунитета и особенно восприимчивы к болезням. Таким образом, если болезнь является следствием восприимчивости и контакта с инфекцией, то логично предположить, что ограничение контакта с инфекцией у восприимчивой популяции должно привести к уменьшению случаев заболевания.

Органические молочные фермы более чувствительны к стратегиям ухода, направленным на уменьшение риска заражения, потому что они минимизируют использование антибиотиков (примечание: согласно большей части правил для органических ферм, нельзя лечить больное животное антибиотиками, чтобы сохранить его органический статус). Поэтому не удивительно, что Zwald et al. сообщают (2004): на 63% органических молочных ферм в штате Висконсин (20 из 32 стад) содержат телят до отъема так, чтобы между ними не было контактов. Среди обычных хозяйств таких всего 13% (P < 0,001). Авторы утверждают, что такое содержание телят «…могло бы снизить степень распространения болезней».

В другом исследовании поддерживается идея, что увеличение числа контактов среди телят повышает риск возникновения заболеваний. Gulliksen et al. (2009) обследовали 135 норвежских молочных стад, чтобы определить факторы, связанные с возникновением диареи у телят до отъема. Они нашли, что беспривязное содержание в загонах увеличило риск возникновения диареи по сравнению с привязным содержанием. Эти авторы написали: «Беспривязное содержание по сравнению с привязным увеличивает количество контактов между животными, и в более крупных стадах коровы и телята содержатся теснее, что может привести к распространению инфекции и увеличить загрязнение среды». Таким образом, все эти данные подтверждают идею о том, что увеличение количества контактов между животными, особенно маленькими телятами, увеличивает риск заражения и возникновения болезней.

Пассивный или активный иммунитет

Если болезнь является функцией «подверженность болезни × сопротивляемость (иммунитет)», то наши меры ухода должны меняться в зависимости от изменения иммунного статуса теленка и его восприимчивости к болезням. Телята получают антитела (иммуноглобулины) из молозива (пассивный иммунитет) и опираются на него до тех пор, пока их собственная активная иммунная система не начнет вырабатывать антитела.

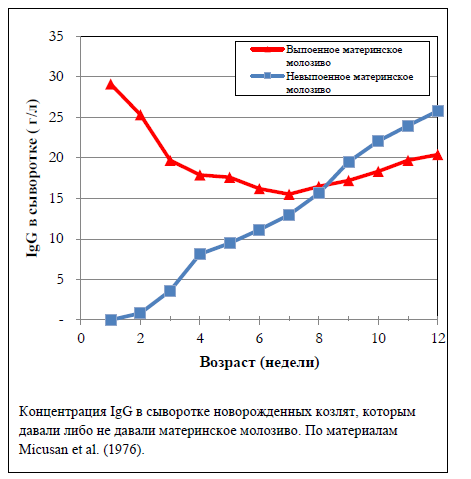

Sasaki et al. (1977) сообщают, что период полураспада меченого I125 IgG1 у новорожденных телят на питании материнским молозивом составил 11,5 дня. По их данным, примерно в то же время началась эндогенная выработка IgG. Micusan et al. (1976) также сообщают, что у новорожденных козлят без питания молозивом выработка IgG началась к возрасту примерно 3 недель. В таблице представлены концентрации IgG у козлят на питании материнским молозивом или без него. Итак, переселение телят в тот момент, когда пассивный гуморальный иммунитет уже снижается, а эндогенный гуморальный иммунитет в ответ на снижение первого еще не выработан, может привести к заболеванию теленка.

Резюме

Можно привести множество аргументов в пользу разных вариантов содержания телят. Я считаю, что предпочтительнее индивидуальное содержание, особенно для телят с недостаточным пассивным иммунитетом.

Многие исследования, в которых поддерживается идея группового содержания телят (наряду с другими стратегиями ухода за телятами, например, усиленным питанием) опираются на показатели телят, получавших адекватное или оптимальное количество носителей пассивного иммунитета. К сожалению, для многих (большинства) молочных ферм это не подходит. Если мы не решим «проблему» питания молозивом и пока мы ее не решим, наши возможности активно кормить телят и ухаживать за ними будут ограничены.

© FAO, 2022