qнажмите здесь, чтобы открыть PDF-версию

Введение

Кормление молозивом важно для всех новорожденных телят. Высококачественное молозиво первой дойки содержит большое количество иммуноглобулинов, необходимых для обеспечения пассивного иммунитета новорожденного. Кормление достаточным количеством молозива, чтобы обеспечить 150–200 грамм IgG в первые 24 часа жизни, должно стать стандартной практикой для всех фермеров, выращивающих телят.

Однако последние исследования позволяют предположить, что другие компоненты молозива, особенно факторы роста и гормоны, могут играть важную роль в росте и развитии новорожденного. Это называется «лактокринная гипотеза».

Она «описывает влияние факторов, передаваемых через молоко (к которым по этому определению относится и молозиво), на эпигенетическое развитие специфических тканей или физиологических функций…» (Soberon et al., 2012). Другими словами, согласно лактокринной гипотезе, некоторые факторы в молозиве и молоке могут длительно влиять на будущие показатели теленка, например, на рост, эффективность использования кормов и даже на будущую молочную продуктивность.

На основании опытов с новорожденными поросятами исследователи (Bartol et al., 2008; Bagell et al., 2009) сообщают о роли некоторых белков в молозиве и молоке, включая гормон релаксин, который может участвовать в развитии репродуктивных органов поросят. Например, Chen et al. (2011) давали некоторым новорожденным поросятам сосать вымя свиноматки ad libitum, тогда как других поросят кормили заменителем молозива/молока без или с добавлением релаксина в течение 2 дней. К концу двухдневного периода у поросят, сосавших свиноматку, были лучшие показатели развития матки, чем у поросят, которых кормили заменителем. Добавление релаксина к заменителю улучшило некоторые, но не все показатели развития матки.

Исследователи Бернского университета в Швейцарии и Ганноверского университета в Германии оценили влияние белка в молозиве на рост кишечника, обмен веществ и развитие пищеварительных процессов у телят, которым давали достаточное или недостаточное количество молозива (например, см. работы Rauprich et al., 2000; Hammon и Blum, 2002 и многие другие). Во многих из этих исследований сообщается, что кормление материнским молозивом увеличивало скорость и степень развития желудочно-кишечного тракта по сравнению с телятами, которым давали составы без белков молозива.

Если рассмотреть эти данные в совокупности, можно предположить, что гормоны и факторы роста в молозиве и молоке (т. е. лактокринные факторы) могут оказывать долгосрочное влияние на рост и развитие новорожденных.

Как могут эти «лактокринные факторы» влиять на будущую продуктивность новорожденных телят молочных пород? Ответ на этот вопрос до сих пор не ясен, но может иметь отношение к экспрессии генов, участвующих в приросте, использовании питательных веществ, репродуктивном развитии и развитии молочных желез. Таким образом, может быть необходимо или важно, чтобы теленок подвергался действию этих факторов в нужное время и в нужном количестве, чтобы он мог полностью реализовать свой генетический потенциал.

Роль молозива

Логично, что именно молозиво является источником лактокринных факторов для новорожденных. Молозиво первой дойки содержит большое количество белков, включая иммуноглобулины (IgG, IgM и IgA) и другие белки, например факторы роста (IGF-1, IGF-2 и многие другие), гормоны (инсулин, гормон роста и т. д.) и другие пептиды. В молозиве этих белков гораздо больше, чем в нормальном молоке. Действительно, некоторые факторы роста (например, IGF-1) специфически «активируются» (в случае IGF-1 отделением от связывающих белков) приблизительно во время родов. Поэтому логично, что эти белки могут играть решающую роль в установлении исходного уровня будущих показателей теленка.

Существуют ли данные, которые численно выражают эту лактокринную гипотезу? То есть имеются ли исследования, в которых сравнивается молочная продуктивность телят, которые получали или не получали материнское молозиво, а затем выросли, отелились и давали молоко? Разумеется, такие данные есть. Данное исследование — отличная оценка гипотезы, согласно которой белки молозива и факторы роста могут длительно влиять на способность животных давать молоко после отела.

Исследование

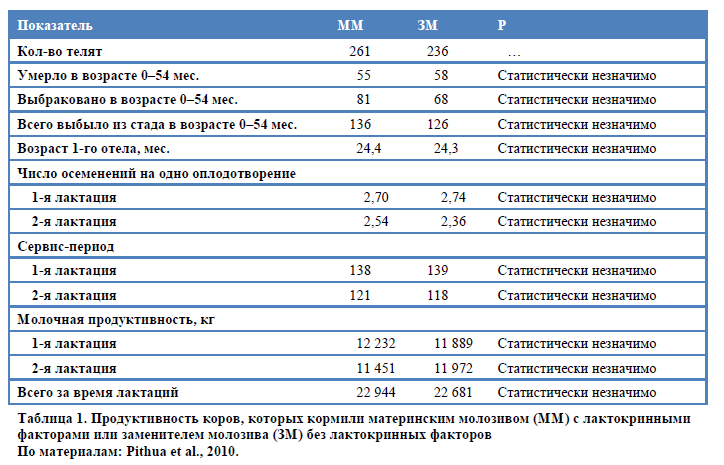

В исследовании Pithua et al. (2010) было охвачено 497 телок из 12 молочных хозяйств в штатах Миннесота и Висконсин. Телята рождались на фермах, участвующих в программах контроля паратуберкулеза, и изначально исследование было направлено на оценку использования заменителей молозива для контроля заболевания. Однако для целей данной заметки о телятах мы сосредоточимся на потреблении белков молозива и влиянии лактокринных факторов на будущую продуктивность.

Телята должны были получать 4–6 литров материнского молозива (включая все лактокринные факторы, содержащиеся в молозиве) или 1 дозу коммерческого заменителя молозива в течение 1 часа после рождения. На фермах, где давали дополнительную дозу молозива в возрасте 12 часов, также телятам, получавшим заменитель, в возрасте 12 часов давали добавку к молозиву. Всех телят отделяли от матерей в течение 60 минут после рождения и давали им соответствующее питание, чтобы телята, которых кормили коммерческим продуктом, не потребляли материнское молозиво. После первых 24 часов жизни телят переселяли в домики, ухаживали за ними и выращивали по обычной схеме, принятой на ферме. Всем им давали коммерческий заменитель молока, стартер для телят и воду до отъема в возрасте 56 дней. Телок оплодотворяли, а затем они телились согласно нормальному протоколу на ферме; молочную продуктивность контролировали в возрасте 54 месяцев.

В течение всей жизни проверяли рост телят, оплодотворяемость, выживаемость в стаде и молочную продуктивность в две первые лактации. Причины выбраковки телок регистрировались и все результаты измерений сравнивали в двух группах с разным питанием.

Результаты

В опыте 261 теленок получал материнское молозиво, а 236 телят кормили коммерческими молозивными продуктами. Важно отметить, что коммерческий заменитель молозива и добавки были основаны на сильно фракционированной бычьей плазме, поэтому продукты содержали мало или совсем не содержали лактокринных факторов, которые присутствовали в материнском молозиве. Молозиво в исследовании было высококачественным и содержало в среднем 77 г IgG/л. Поэтому средняя концентрация IgG была гораздо выше обеспечивающей рекомендованные 150–200 г IgG в течение первых 24 часов.

Хотя концентрацию разных факторов роста, пептидов или гормонов не измеряли, предполагается, что в молозиве содержание этих лактокринных факторов было достаточным, тогда как в коммерческих продуктах они отсутствовали или имелись в небольшом количестве.

Исследователи контролировали рост, случаи выбраковки, надои молока и плодовитость телят в обеих группах. Ключевые параметры продуктивности показаны в таблице 1. Данные явно указывают на то, что кормление молозивом или заменителем молозива не влияло на молочную продуктивность, воспроизводство или выживаемость в возрасте 54 месяцев. В предыдущем исследовании Pithua et al. (2009) сообщают, что телята, которых кормили заменителем молозива, меньше подвергались риску заразиться Mycobacterium paratuberculosis, микроорганизмом-возбудителем паратуберкулеза скота.

Как это согласуется с лактокринной гипотезой? В этом исследовании телята, которых кормили заменителем молозива (произведенным с использованием фракционирования бычьей плазмы), давали столько же молока и были настолько же продуктивны, как и телята, которым давали 4–6 литров высококачественного материнского молозива. Ниже приведены возможные объяснения отсутствия различий:

Содержание лактокринных факторов в заменителе молозива в этом опыте было таким же, как и в молозиве. Маловероятно. Хотя в исследовании не измеряли количество белков неиммуноглобулиновой природы в продуктах, скорее всего, заменители молозива на основе бычьей плазмы не содержат столько разных белков, сколько материнское молозиво. В вымени многие белки концентрируются до более высоких значений, чем в сыворотке, и синтезируются другие, поэтому состав белков молозива сильно отличается от состава белков сыворотки.

Влияние лактокринных факторов молозива невелико или временно. Результаты опытов с телятами (Hammon и Blum, 2002; Rauprich et al., 2002) и поросятами (Bagnell et al., 2009; Bartol et al., 2008) позволяют предположить, что лактокринные факторы играют роль в развитии желудочно-кишечной и репродуктивной систем. Некоторые из этих изменений оказываются долговременными, поэтому, хотя результаты Pithua не подтверждают роль лактокринных факторов в будущей молочной продуктивности, маловероятно, что они не важны для животных.

Лактокринные факторы в заменителе молока позволяли телятам на питании заменителем «не отставать». В исследовании Pithua et al. (2009; 2010) телят кормили коммерческим заменителем молока после питания молозивом и до отъема в возрасте 56 дней. Возможно, те лактокринные факторы, которые есть в молочных белках, могут влиять на теленка таким образом, что телята, которых кормили заменителем молозива, получали из заменителя молока достаточно «лактокринных сигналов» для правильного развития. Все телята дали много молока в первую лактацию (в среднем более 12 000 кг, или 26 000 фунтов), поэтому маловероятно, что недостаток лактокринных сигналов у телят на питании заменителем молозива негативно влиял на них.

Резюме

Факторы роста и гормоны материнского молозива, скорее всего, играют важную роль в развитии новорожденного теленка. Очень интересное исследование по изучению природы этих сложных веществ (лактокринных факторов) проводилось на многих видах животных; оно проливает свет на роль этих веществ. Тем не менее, некоторые данные исследований свидетельствуют о том, что если эти факторы влияют на способность телят выживать, расти и становиться продуктивными в современных молочных хозяйствах, то это влияние не является долгосрочным.

© FAO, 2022